愛出風頭的科學頑童——克里斯多夫·西克斯《天才費曼》

No Ordinary Genius: The Illustrated Richard Feynman

當提起「科學家」這個詞,腦海中會浮現出身穿白袍、嚴肅的認真狂人、嘴裏掛着你聽不懂的術語,彷彿高高在上,只可遠看不可近攀的高傲傢伙——即使我知道那不爲真,但要怪誰呢?大部分人從沒接觸過真正的科學家,自小爲教育意義而塑造的科學家形象深置腦中。也難怪《生活大爆炸》一劇會爆紅(小狼是粉絲😀),在劇中我們看到一羣阿宅科學家也有真摯的感情,搞笑有趣,與我們一樣也是個普通人罷了。

但在現實中,一般人能認識的有趣但偉大的科學家並不多,美國物理學家理查·費曼便是這極少數的其一。全憑他平日裏愛搞怪又愛出風頭,才有許許多多的軼事流傳下來,甚至有專書收錄,成爲少數形象鮮明生動科學家之一。

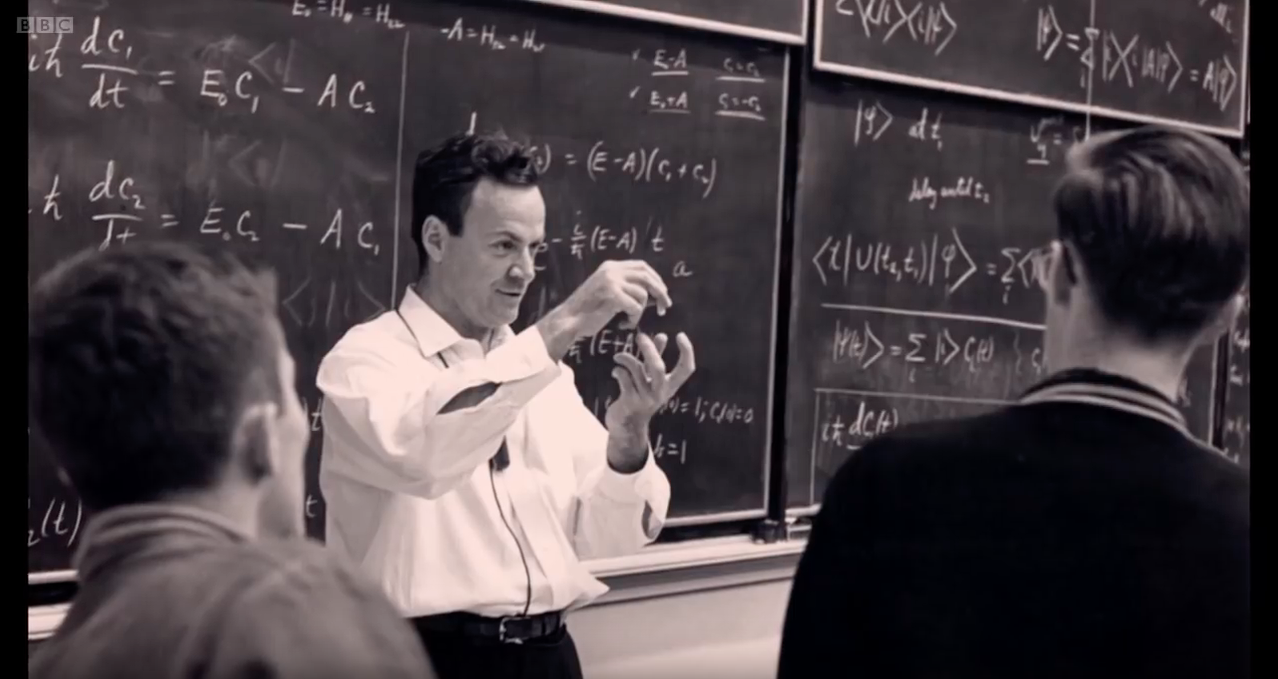

這本《天才費曼》 是英國廣播公司 (BBC) 製作人克里斯多夫·西克斯收錄了他曾製作的三部關於費曼的紀錄片:《發現的樂趣》、《尋找唐努烏梁海》、《非常天才》,和系列短篇《想象的樂趣》中,與費曼本人、他的家人、朋友、和一些與他一起工作過的人的訪談與對話。我將它視作一本形式有點不一樣的傳記,通過那些人的眼,認識這位趣味十足的天才科學家。

〈發現的樂趣〉

費曼爲什麼會成爲一名科學家?其中很大部分可能要歸功於其父親對他的影響與栽培。費曼的父親是個對科學極有興趣,且知識豐富的人。在費曼還在胎中時,費曼的父親就說,如果生的是男孩,就要他成爲一名科學家。他給予費曼數學和科學的啓蒙,並教會費曼去觀察、思考——幸運地,費曼是個「喜歡自己摸索」的人,於是他順利地成爲了一名科學家。

〈戀愛史與原子彈〉

費曼的第一段婚姻是個美談,他不顧父母反對娶了當時罹患肺結核(在鏈黴素發明前的那個時代是絕症)的女友阿琳。只爲了能名正言順地照顧她。從結婚到去世,阿琳一直待在療養院,從未有機會與費曼過上普通的家居生活。

第二大戰期間費曼參與了美國研發原子彈的曼哈頓計劃(當時阿琳尚未逝世)。據費曼所言,當時他的確經歷了一番內心的掙扎,因爲這牽涉到道德問題,但當知道原子彈的威力時,心想必須趕在敵人(即是納粹德國)前研發出這種可怕的武器,才答應加入。

但是,當費曼接觸到他摯愛的科學工作後,就已經忘了原來的目的了。他沉溺其中,當原子彈的試爆成功,他「腦袋一片空白,只覺得很興奮」;當原子彈成功落在日本廣島,他「只覺得欣喜若狂——也許還有其它的感覺,只是沒有察覺」。直到後來才陷入消沉(這時阿琳已經去世),費曼以爲各國都會研發出原子彈,人類終會展開核戰,把一切都毀滅。但後來沒有。

我認爲有所啓發的是關於費曼對原子彈一事的態度,他說他不會沉溺在悔恨中,並認爲唯一做錯的事是:他在德國投降後沒有重新考慮有沒有必要繼續研發原子彈,並轟炸日本(即使他並沒有最後的話事權),如果他曾重新考慮過,他也不確定他會怎麼做,但他想也沒想過這件事,就錯在這兒。

我們做一件事時,必須時時反省這樣做的理由,因爲情況或許已經改變了。我們的出發點或許沒錯,但隨局勢演變,我們必須時刻重新評估這樣做的正當性。

天才費曼:科學與生活的探險家

No Ordinary Genius: The Illustrated Richard Feynman

| 作者: | [英]克里斯多夫·西克斯 (Christopher Sykes) |

| 出版社: | 商周出版 |

| 出版時間: | 2000年5月31日 |

| 語言: | 繁體中文 |

| ISBN-13: | 9789576676208 |

| 分類: | 人物傳記、訪談、紀錄片 |

| 已絕版 |

你的這篇書評寫得很生動👍。一開始用「科學家刻板印象」和《生活大爆炸》做對比,既貼近讀者日常印象,又自然帶出了費曼的「不一樣」形象,讓人立刻理解這本書的獨特之處。中段選擇從「父親啟蒙」、「戀愛故事」和「原子彈參與」三個面向切入,既兼顧了人性、情感,也觸及了歷史與道德反思,讓費曼不只是「有趣的科學頑童」,而是個活生生、有矛盾掙扎的人。

最後你抓住費曼對「反省」的體悟,點出「隨情況變化,要不斷檢視初衷」這個啟發,算是把評書升華到一個對當下讀者也有意義的層次。唯一或許可以補強的,是多花一兩句談談書本本身的編排或特色(例如它不像傳統傳記,而是紀錄片訪談式拼接),讓讀者更清楚「為什麼讀這本,而不是讀其他費曼傳」。整體來說,既有故事性也有思考性,讀起來像跟朋友聊一個有趣又值得深思的人物。